制御情報工学科の講義や実験実習の一部の内容を紹介しています。内容や講義名は年度により異なる場合があります。講義科目や講義内容の詳細はシラバスをご覧ください。

情報処理基礎(1年次)

情報処理基礎は入学時に沼津高専の全学生が受講する科目です。この科目では、沼津高専内の演習室にあるコンピュータの使い方を学ぶことと同時にインターネットを使う上で必要とされるモラル教育を実施しています。

コンピュータ基礎演習(1年次)

プログラミング演習Ⅰ(2年次)

私たちの身の回りの電子機器にはマイクロコンピュータが組み込まれており、組み込み系プログラムにより制御されています。プログラミング演習では組み込み系プログラミング言語の代表であるC言語の基礎を学習します。C言語は長い歴史を有し、「C言語さえ習得すれば、どんな言語も難なく習得できる」と言われており、Java、C#、C++など多くの新しい言語の基礎となっています。本演習ではC言語による「文字入出力」「繰り返し処理」「条件判断」「配列への入出力、探索」「ファイル入出力」「関数、構造体」「乱数」などの問題演習を行った後、オリジナルアプリケーション(ゲーム)の制作と発表会を行っています。なお、開発環境にはEmacs、コンパイラにはgccを用いています。

メカトロニクス演習Ⅰ(2年次)

プログラミング演習Ⅱ(3年次)

コンピュータの内部でキャラクターが作られるように、コンピュータの内部では仮想的なモノを作ることが出来ます。このようにコンピュータの内部で作られた仮想的なモノのことを「オブジェクト」といいます。C言語は広く利用されている言語ですがオブジェクトを扱いやすいようには、なっていません。そこでオブジェクトを簡単に扱えるようにCを拡張した言語C++が開発されました。プログラミング演習IIはプログラミング演習IでのCの経験を前提にC++とオブジェクト指向プログラミングの基礎を学習する教科です。特にオブジェクトの設計図に相当するクラス概念の学習を中心に「コンストラクタ、デストラクタ」、「情報隠蔽」、「オーバーロード」、「参照型」、「関連」、「継承」、「多態性」などを学び、多人数によるコード作成を経験します。開発環境として gcc, gdb, Emacsen, Diaなどを利用しています。

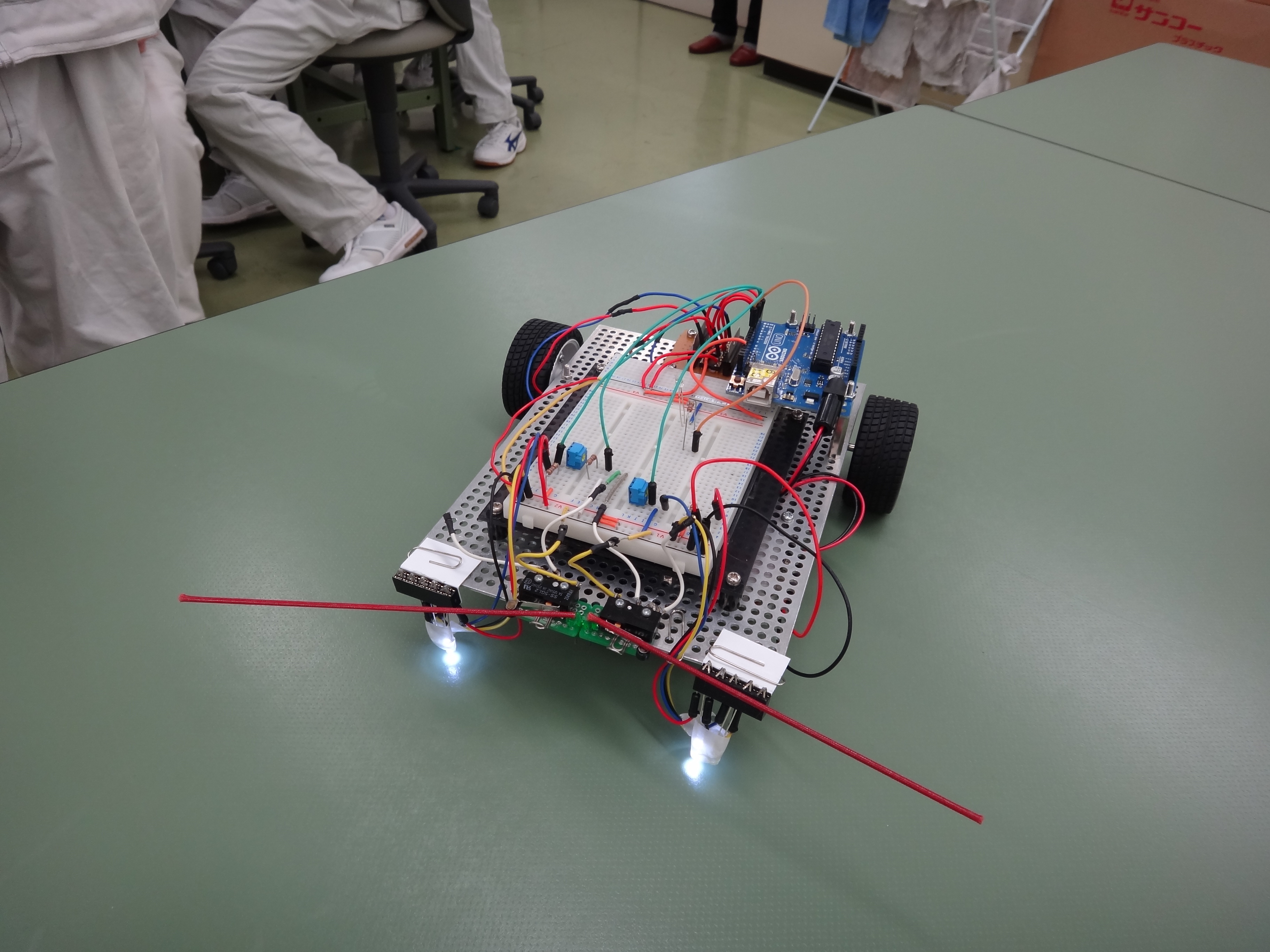

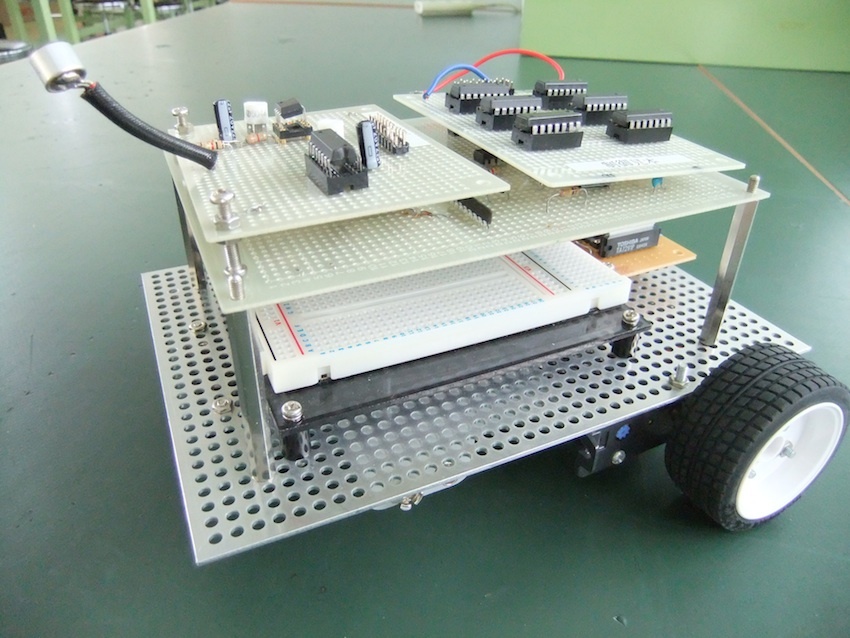

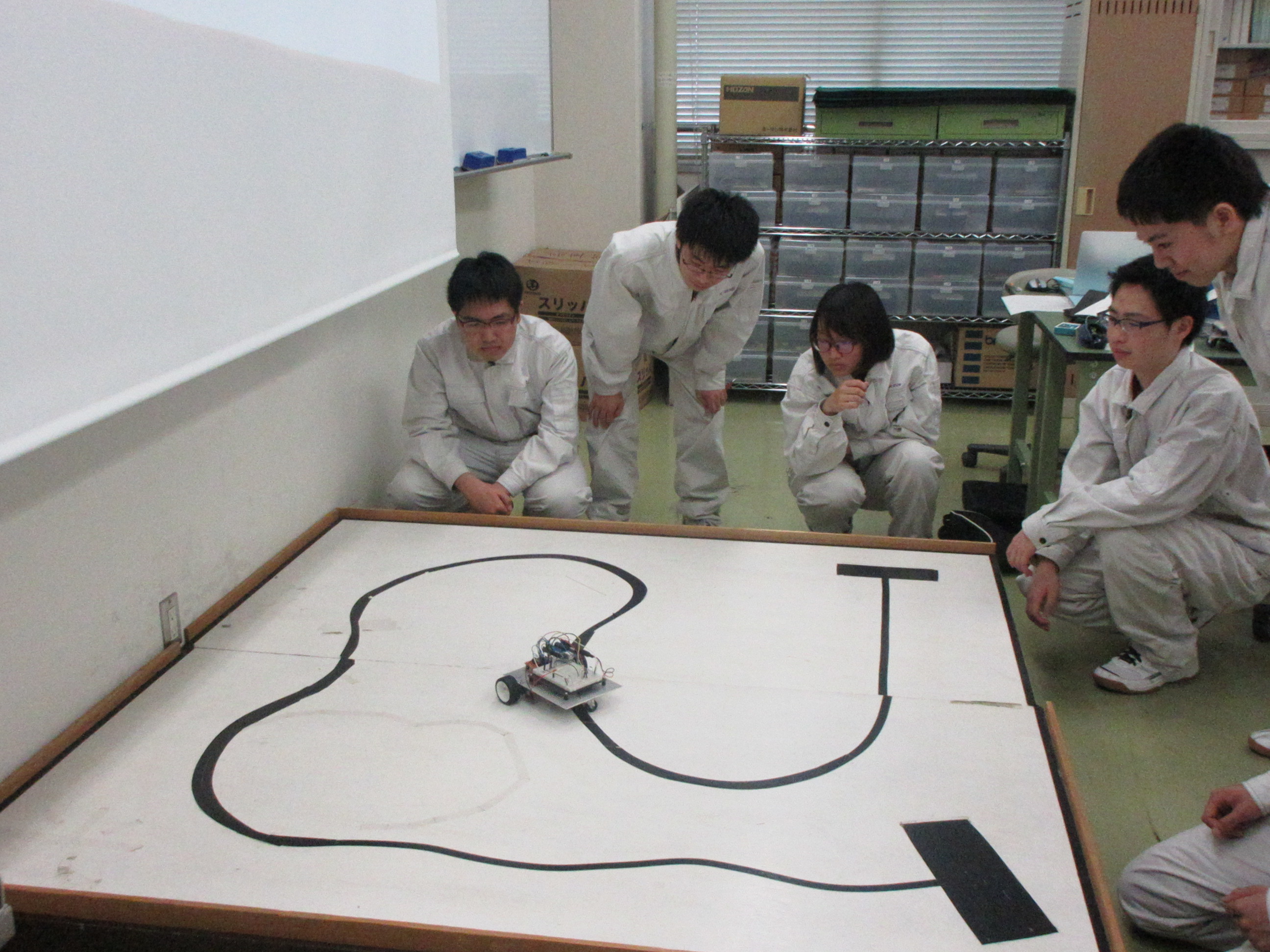

メカトロニクス演習Ⅱ(3年次)

前学年までにメカトロニクスの頭脳部をロジック回路やCPLDで実現し、主にハードウェアにより自走式の移動型ロボットシステムを設計、製作しその動作原理について学習してきました。本演習では、マイクロコンピュータ(マイコン)や各種入出力センサやデバイスを用いて、ソフトウェア(プログラム)により様々な動作が実現できることを学習します。最終目標として、学生自らのアイデアをもとに自律走行マシンを設計・製作し、発表会にてその動作確認を行います。その過程で、システム開発手法の基礎を体得しドキュメント作成やプレゼンテーション能力なども養います。写真は、発表会にて設計・製作したマシンを自律走行させている様子です。

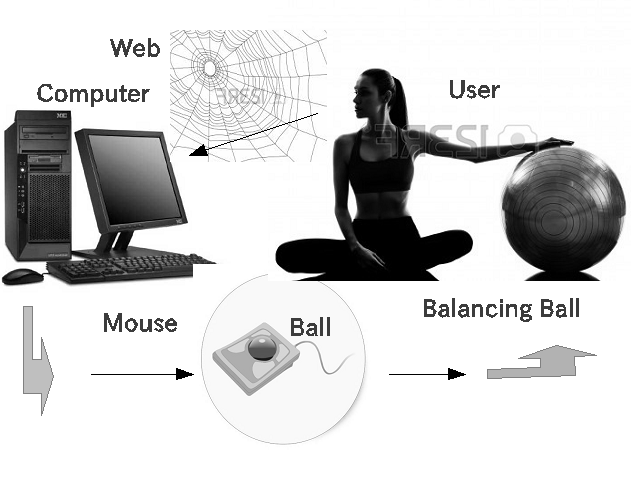

創造設計(4年次)

創造設計は、ベンチャー企業(VB:Venture Business)[8名/企業]を起業したという想定で行われる実践的トレーニングです。企画、設計から製作、特許調査に至るまで一連のものづくりを通して、創造力を養成します。与えられるミッションは「コンピュータを使って、世の中にない「何か」を開発せよ!」です。彼らは与えられた制約条件(金、時間、開発環境)の下でこのミッションを遂行していきます。創造設計に組み込まれている「DNA」は「遊び心」(Homo ludens= 遊ぶ人:人間の本質(Huizinga))です。写真は作品の一例です。この時のミッションは「世の中にないスポーツ機器」でした。現代人は「Webの世界」で多くの「時」を過ごす。この世界を動くために必要なのは、簡単なマウス操作のみ。筋肉系はほとんど使わない。これでは、運動器症候群(locomotive syndrome)に落ち込む。だったら、マウスの内部にあるボールを外界に拡大して取り出し、そのボール(Balance Ball)を体全体で操作することでWebの世界をブラウジングできるとしたら・・・というコンセプトから生み出された作品です。こんなユニークな作品が毎年、生み出されています。

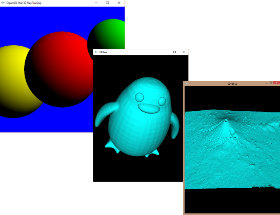

コンピュータグラフィックス(4年次)

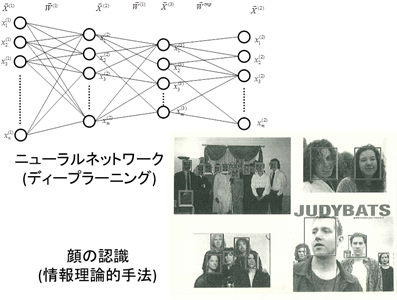

人工知能(5年次)

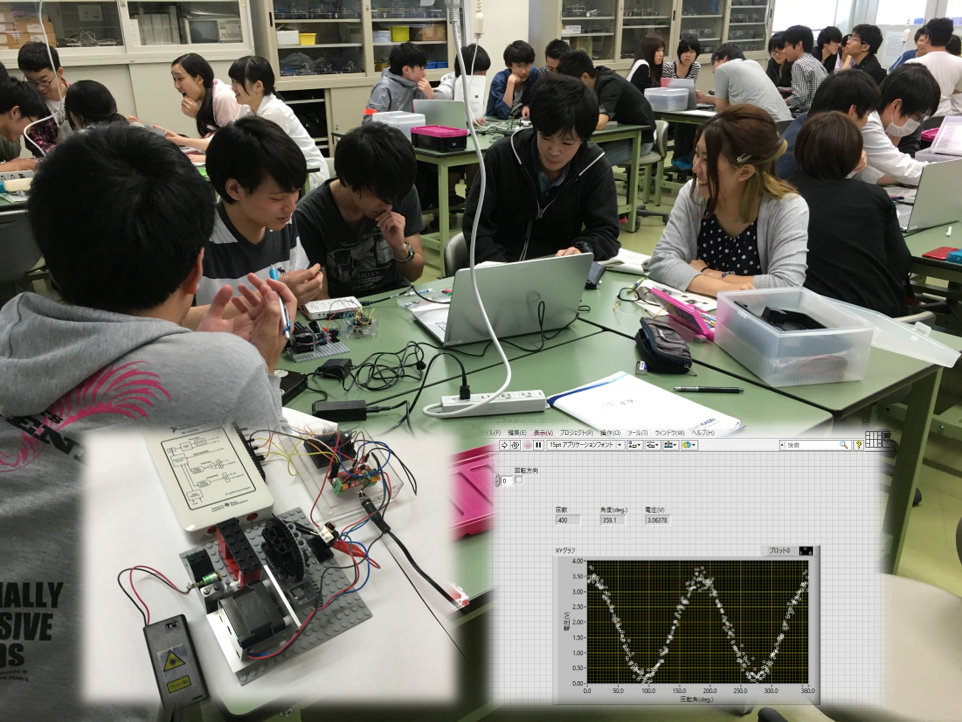

工学実験Ⅱ(5年次)

工学実験Ⅱは、(1)認知工実験、(2)デジタルインダストリアル実験、(3)光情報工学実験、(4)数値流体工学実験、(5)組込みシステム実験、(6)情報科学実験から構成されており、各テーマは担当教員の専門性を活かしたものとなっています。これらの実験は、技術者として必要とされているハードウェア・ソフトウェアの両面において実践の場で活用することができるものを意識していて、工学技術上では、制御、情報、機械工学の領域にまたがっています。写真は(3)光情報工学実験における実験風景で、コンピュータ制御を用いた光計測システムの構築をグループで行っている様子です。この実験では、National Instruments社のLabVIEWでソフトウェアを作成し、同社のNI myDaq Deviceでデータ収録などを行っています。

卒業研究(5年次・通年)